Was ist RE|LEVEL?

RE|LEVEL ist ein Projekt, das die digital gestützte Hochschullehre weiterentwickelt. Im Rahmen von Teilprojekten werden neue Lehr-Lern-Szenarien durch den Einsatz spezieller Hard- und Software erprobt und evaluiert. Die Projekte reichen von remote Einzel- bzw. Gruppenunterricht bis zu neuartigen Spielszenarien, wie z. B. eine Motion Tracking Softwareentwicklung für den Einsatz in der Musikpädagogik sowie die Entwicklung der TIO Music Übe- und Musizier-App. Ziel des Projekts ist es, positive Impulse bzw. erfolgreich evaluierte Vorgehensweisen aus den Teilprojekten in der Hochschullehre zu etablieren, u. a. durch die Integration in bestehende Curricula.

Kommen Sie gerne auf uns zu: relevel(at)hfm-nuernberg.de

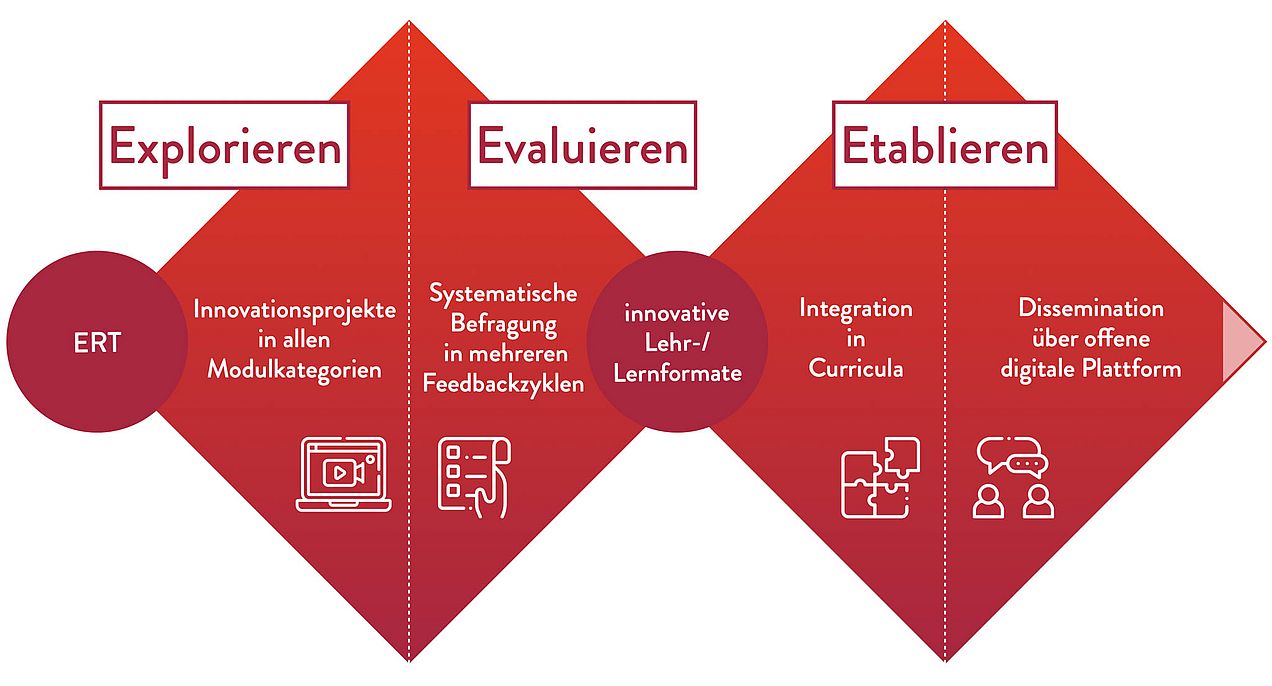

Projektstrategie und Projektphasen

Explorieren und Evaluieren: Im Rahmen der Teilprojekte werden die jeweils geplanten Lehr-Lern-Szenarien exploriert und mithilfe formativer Evaluationszyklen begleitet und bewertet. Hierfür werden die Teilprojektdurchführenden durch das RE|LEVEL-Team konzeptionell und technisch sowie durch Lehrdeputatsermäßigungen unterstützt.

Etablieren: Die digitale Lehre wird auf unterschiedlichen Ebenen fest in den Hochschulalltag integriert. Dazu gehören die:

-

Verankerung digitaler Lehre im regulären Hochschulbetrieb durch die Weiterführung erfolgreicher Szenarien sowie die Integration positiv bewerteter Lehr- und Prüfungsformate in bestehende Curricula bzw. Lehrveranstaltungsangebote.

-

Aufrüstung der technischen Ausstattung von Seminarräumen, des Hörsaals sowie Aufbau eines DigiLabs; Ausleihmöglichkeiten für Hard- und Software.

-

Weiterbildung von Studierenden und Lehrenden bzgl. technischer und didaktischer Herausforderungen der digitalen Lehre durch Fortbildungs- bzw. Workshop-Angebote sowie Aufbau einer Austausch- und Wissensplattform für die HfM Nürnberg.

Teilprojekte

-

Das Ziel des Teilprojekts Community Composing (Testphase) ist die Erprobung eines alternativen Notations- und Kompositionstools (MusiQuest) und dessen Einbindung in ein übergreifendes Kollaborationstool (Milanote). Dabei wird exploriert, ob die genannten Tools eine Alternative zu den klassischen Programmen mit ihren starr chronologischen Eingabemöglichkeiten darstellen. Ergänzend hierzu wird die Software auf intuitive Bedienbarkeit sowie auf die Möglichkeit der Skizzierung und übersichtlichen Sammlung von Ideen und Bausteinen getestet. In Seminaren sowie in Eigen- oder Gruppenarbeiten können die Studierenden die Funktionen der Tools erarbeiten, ausprobieren sowie Vor- und Nachteile gemeinsam evaluieren.

-

Das Teilprojekt „Didaktische Konzepte zum Online-Musizieren“ beschäftigt sich mit der Zusammenführung sowie didaktischen Unterfütterung des bisher in verschiedenen Teilprojekten gesammelten Know-Hows und der Übertragung auf weitere Studienbereiche und Lehrveranstaltungs-Szenarien. Zu diesem Zweck werden die Möglichkeiten des online Musizierens im Rahmen eines hochschulübergreifenden Online-Workshops zum Thema „Improvisation für Studierende der Alten Musik“ exploriert.

Ziel ist die Erstellung einer Handreichung für verschiedene Szenarien des online Musizierens und Unterrichtens, die sowohl technische, als auch didaktische Hilfestellungen gibt.

-

Das Projekt "Digital Elemental Instruments" hat zum Ziel, EMP Studierende einer dem digitalen Zeitalter entsprechenden neuen Haltung näherzubringen. Neue Inhalte und Lernumgebungen sollen geschaffen werden, um das „intuitive" Musizieren mit digitalen Instrumenten zu fördern, wobei besonderes Augenmerk zunächst auf der eigenen kreativen künstlerischen Arbeit liegt. Aus den erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten heraus werden dann gemeinsam didaktisch und methodisch durchdachte Unterrichtskonzepte für unterschiedliche Altersgruppen entwickelt und in den Lehrpraxis-Gruppen der Hochschule ausprobiert.

-

Im Teilprojekt DiGuitaRELevel haben Björn Colell und die Studentin Theresa Schauer verschiedene Hard- und Softwarelösungen für den synchronen online Einzelunterricht im Hauptfach Gitarre (Fachrichtung Klassik) getestet, um das beste Set Up herauszufinden. Dabei wurde eruiert, welche Aspekte des Einzelunterrichts gut umgesetzt oder sogar verbessert werden können (z.B. Fingersätze gestalten…). Darüber hinaus wurde untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, simultanes Zusammenspiel auch in den digitalen Unterricht zu integrieren. Als Grundlage hierfür dienten Erfahrungswerte aus dem bisher praktizierten Präsenz- sowie digitalen Unterricht während des Lockdowns. Das beste Ergebnis wurde durch die Verwendung einer Webcam, einem Interface und einem Mikrofon mit der Plattform Zoom erzielt.

Hardware Modell

Webcam Logitech Brio (Note 3)

Interface Focusrite Scarlett 2i2 (Note 1-2)

Mikrofon Neumann KM184 (Note 1)

Plattform Zoom (Note 1-2)

-

Im Rahmen des Teilprojekts EWI-Quartett erarbeiten drei Studierende und Prof. Patrick Stadler ein originales Werk (Memorabilia von Wolfgang Heiniger) mithilfe von digitalen EWI-Instrumenten. Für die Erarbeitung wird sowohl synchron als auch asynchron geprobt und sowohl in Präsenz als auch online, wobei Teile des Werks rein online, andere wiederum in Präsenz erarbeitet werden, um die Probe-Szenarien miteinander vergleichen zu können. Die Aufführung des Stücks erfolgt im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft am 21. Oktober 2023.

-

Im Teilprojekt Fagu-Online wird an die Erfahrungen, die während der Pandemie im Bereich online Fagott Unterricht gesammelt wurden, angeknüpft und die Software UWMeeting für den Einsatz im online Einzel- und Gruppenunterricht getestet. Darüber hinaus wird exploriert, welche Lernfelder und pädagogischen Ansätze online bzw. in Präsenz jeweils besser umsetzbar sind, um somit langfristig eine Qualitätssteigerung des Einzelunterrichts zu erreichen. Ziel ist sowohl eine technische als auch künstlerische Kompetenzerweiterung für die Studierenden während ihres Studiums, aber auch darüber hinaus.

-

Das Projekt Music Motion Tools hat das Ziel mithilfe einer Software-Entwicklung die technische Grundlage für niederschwellig verfügbares Motion-Tracking im musikpädagogischen Kontext zu schaffen. Als Case-Studies werden dazu drei verschiedene Anwendungsszenarien exemplarisch beleuchtet:

1. Instrumentalspiel: Bewegungsgesteuertes Spielen ausgewählter Perkussionsinstrumente:

Mittels Kamera und ggf. weiterer Sensorik wird die Bewegung eines bestimmten Objekts (z. B. Schlägel) oder der Hand erfasst, das bzw. die „in der Luft“ spielt, und auf ein virtuelles Instrument übertragen. Zur Erleichterung des Spiels wird die verfügbare Tonauswahl und die aktuelle Spielposition visualisiert. Reale Instrumenten-Settings (z. B. eines Stabspiels), aber auch experimentelle Tonanordnungen können ausgewählt werden.

2. Dirigat: Gestengesteuerte Klangerzeugung:

a) Vorgegebene Handzeichen zu Solmisationssilben steuern z. B. im Kontext Ensemble-/Chorleitung einen Synthesizer zur Begleitung.

b) Ähnlich zu einem Theremin können in der Luft Tonhöhenverläufe gezeichnet und durch verschiedene Handstellungen in der Klangfarbe variiert werden.

3. Körperhaltung und Schlagtechnik:

Erfassung des Oberkörpers beim Perkussionsspiel auf akustischen Instrumenten, um mit Hilfe angelernter KI-Modelle Fehler im Bewegungsablauf zu identifizieren.

-

Im Teilprojekt Musics Crossing Borders ging es zunächst um ein Erproben und Evaluieren des ethnomusikologischen und speziesübergreifenden Arbeitens. Anschließend soll – in angepasster Form – diese Form des Arbeitens in ihren unterschiedlichen Facetten, ggf. mitsamt geeigneter Prüfungsformen, an der Hochschule für Musik etabliert werden. Hierfür wurde mit indischen Universitäten zusammengearbeitet, um den Studierenden das Thema Musiken Indiens auch aus erster Hand näherbringen zu können sowie einen gegenseitigen Austausch zu fördern. Aufgrund der räumlichen Entfernung fanden gemeinsame Seminareinheiten hybrid, mithilfe einer 360°-Grad-Kamera, statt.

-

Im Teilprojekt Musizieren und Unterrichten via Internet werden Studierenden verschiedene Möglichkeiten für das gemeinsame Online-Musizieren nähergebracht. Dazu gehören Plattformen wie SonoBus (in Verbindung mit Jitsi), Jamulus, Doozzoo, Digital Stage und weitere. Ziel ist es einerseits durch Ausprobieren und Evaluieren die ideale Software für den Online-Unterricht und verwandte Nutzungsszenarien zu finden sowie andererseits den Studierenden die für die Nutzung erforderlichen digitalen Kompetenzen an die Hand zu geben. Diese können auch über das Studium hinaus in Form von gemeinsamem Online-Musizieren und -Unterrichten genutzt werden. Darüber hinaus wird das synchrone Spielen in einer Remote Jazz Combo mithilfe der OV-Boxen der Digital Stage exploriert

-

Im Teilprojekt Outside eye and outside ear wird die kollaborative Arbeitsplattform Milanote genutzt, um das Selbstmanagement der Studierenden sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten und in der Arbeit in interdisziplinären Projekten zu fördern. Durch Selbstaufnahmen mit niedrigschwelligem Equipment (Video und Audio) werden außerdem die Selbstreflektion und Weiterentwicklung von Projekten gefördert. Die Selbstaufnahmen werden ebenfalls auf einer Austauschplattform übersichtlich zusammengetragen und mit Bildern, Zeichnungen etc. zu Aufführungssituationen und Fragen zur Licht- und Raumgestaltung kombiniert. Die Projekte sollen somit gemeinsam weiterentwickelt und der Einsatz der Tools im Team reflektiert werden.

-

Im Rahmen des Teilprojekts Quantiforce PART wird eine Geige mit speziellen Sensoren ausgestattet, die u. a. den Kinn- und Fingerdruck messen können, um somit die Muskelaktivität und Bewegungsabläufe in einer App für die Studierenden bildlich darzustellen. Mithilfe dieser App können Studierende ihre Spielweise selbstständig überprüfen und auch vorher unsichtbare Parameter als Feedback erhalten. Dementsprechend können sie ihr Spielverhalten anpassen und verbessern. Das Ziel des Projekts ist eine sinnvolle Integration der neuen Möglichkeiten in den Instrumentalunterricht und in das tägliche Üben.

-

Ziel des Teilprojekts Remote Electronic Acoustic Studio ist es, Studierenden mehr Erfahrungen mit Audiosoftware zur Klangmanipulation, die in diversen Studios/Institutionen Standard ist, zu ermöglichen. Zudem sollen den Studierenden die Grundlagen verschiedener Aufnahme bzw. Mikrofonierungstechniken, die von rein dokumentarischer Art (Mitschnitt) bis hin zum Einsatz in künstlerischen Konzepten (z.B. Soundscapes) reichen, nähergebracht werden. Durch die detaillierte technische Arbeit mit einer Vielzahl an Möglichkeiten werden die Werke der Studierenden insbesondere in der Klanggenerierung und Spatialisation ästhetisch differenzierter. Durch die routinierte Anwendung unterschiedlichster Hard- und Software bekommen die Studierenden zunehmend Sicherheit in der Arbeit mit eigenen Werken sowie bei der Realisation von Werken anderer Komponist*innen z.B. zusammen mit, bzw. als Instrumental-/Gesangstudierenden bei der Aufführung von Live-Elektronik. Gemeinsam mit den Studierenden wird ein Workflow zwischen dem Equipment zu Hause und an der Hochschule entwickelt, bei dem effektives Arbeiten, künstlerische Freiheit, Experimentierfreude und höchste Ansprüche an die klangliche Qualität das Ziel sind. Erläuterungen, hand-ons, Kurzanleitungen werden in Zusammenarbeit mit Studierenden entwickelt und dokumentiert.

-

Die Veranstaltung Remote Jazz Combo bietet Jazz-Studierenden die Möglichkeit, unter detaillierter Anleitung in Echtzeit über das Internet - in der Regel von daheim aus - miteinander zu musizieren.

Voraussetzung für das Mitwirken in der Remote Jazz Combo ist die Verfügbarkeit eines Computers/Laptops samt Webcam und (externem) Mikrofon, eines Audiointerface' und einer stabilen Internetanbindung mittels LAN-Kabels.

Das RELEVEL-Team hält eine begrenzte Anzahl dieser Setups zur Ausleihe bereit.

Die Hochschule vergibt an jeden Teilnehmenden leihweise einen zusätzlichen Mini-Rechner (Raspberry Pi, "OV-Box"), der für ein Musizieren in Echtzeit unverzichtbar ist.

Der beschriebene technische Aufwand mag in Summe kompliziert klingen, ist unter Anleitung jedoch auch für durchschnittlich Technik-Affine erfahrungsgemäß gut zu bewältigen.

Im neu eingerichteten DigiLab (Raum 2.29) gibt es eine vollständige technische Remote Jazz Combo-Ausstattung, die nach Absprache von einer/einem Teilnehmenden genutzt werden kann.

Eine Vorstellung von der Arbeitsweise der Remote Jazz Combo vermittelt ein Video-Clip aus dem vergangenen Studienjahr.

-

Das RE|LEVEL-Team hat einen Programmierauftrag für eine Übe- und Musizierapp vergeben, der gemeinsam mit der Firma Studio Fluffy verwirklicht wird. Die App TIO Music wird Studierende und Musizierende mit verschiedenen Tools, wie einem Metronom, Stimmgerät, Mediaplayer inkl. Anpassungsmöglichkeit der Tonhöhe und Abspielgeschwindigkeit, Piano, einem Looprecorder sowie einem Notizbuch für das Erstellen und Speichern von Sessions, in ihrer Übe- und Spielpraxis unterstützen. Testen Sie die App TIO Music auf Ihrem Android Gerät! Eine Veröffentlichung für iOS-Geräte ist im April 2024 geplant.

-

Ziel des Teilprojekts Unterstützung der Chorarbeit durch digitale Medien (auditiv und visuell) war es, mittels hochqualitativer Audio- und Videoaufnahmen sowohl für die Chorleiter*innen als auch für die Chorsänger*innen neue methodische Wege der Qualitätsverbesserung aufzuzeigen. Die Aufnahmen ausgewählter Fragmente der Probenarbeit wurden in den Chorproben produziert und sollten auch zur individuellen Weiterarbeit zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit des wiederholten Ansehens/Anhörens kann ein eigenständigeres Lernen ermöglichen sowie auch Remote eingesetzt werden, wodurch die Studierenden dabei unterstützt werden können, auch bei Abwesenheit den Unterricht zu reflektieren.

-

Im Teilprojekt Videoclip statt Arbeitsblatt werden Lernvideos für Studierende entwickelt. Gerade für den Bereich theoriebegleitendes Klavierspiel können Lernvideos Verstehensprozesse beschleunigen, weil hier bestimmte Hürden des Gruppenunterrichts vermieden werden (formal: Ausstattungsprobleme im Unterrichtsraum durch zu wenig vorhandene Tasteninstrumente, individuell: unterschiedliche Lerntempi). Die während der ersten Durchführung entstandenen acht Lernvideos werden bereits mit großem Gewinn im Unterricht sowie für das individuelle Lernen und Üben eingesetzt. Eine Verlängerung des Teilprojekts ist für den Rahmen von Wahlpflichtkursen (Musiktheorie und Musik und Medien) für das kommende Studienjahr angedacht.

Kontakt

Ansprechpersonen

Holde Hell Hochschulkoordinatorin Nürnberg im Netzwerk 4.0 der Musikhochschulen, WPF Körperarbeit, Übetechnik, Innovationsmanagerin RE|LEVEL

Gisela Baur-Pajak Wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Bereich Evaluation RE|LEVEL

Milena Nauhardt Wissenschaftliche Mitarbeiterin RE|LEVEL

Projektleitung

Prof. Rainer Kotzian Präsident / Elementare Musikpädagogik (Hauptfach)

Dank

Das Projekt wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre vom 01.08.2021 bis zum 31.12.2025 gefördert.